Journée 2

SUR LA PISTE D’UN SENTIER BIOREGIONAL

un entretien avec Gaspard Bégué et Ségolène Gaillon, par Marin Schaffner

Marin Schaffner : Pouvez-vous nous dire en quoi la vision biorégionale vous intéresse et vous inspire ?

Ségolène Gaillon & Gaspard Bégué : Nous sommes deux paysagistes formés à l’École de la Nature et du Paysage de Blois. Lors de notre dernière année de formation, nous avons travaillé respectivement sur le territoire des Serres (Est Minervois) dans l’Aude et de la plaine du Comtat dans le nord-ouest des Bouches-du-Rhône.

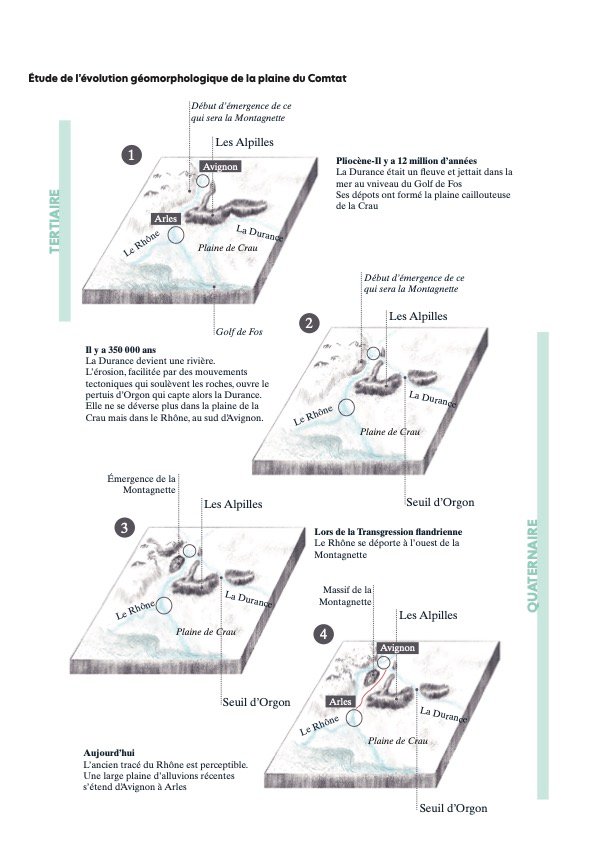

L’étude des grands paysages que nous avons menée s’est initiée par une approche méthodique de visites de site, de recherches et d’analyse de données, d’études de cartes et d’entretiens. Nous cherchions les liens entre les composantes du territoire pour exprimer par l’illustration les processus humains en relation avec les grandes évolutions biologiques. Cette méthode a mis en valeur des logiques d’aménagement multiscalaires. Elle s’appuie sur une étude à l’échelle du grand territoire et descend jusqu’à l’échelle de l’individu, de la parcelle, pour explorer le sol et ses différentes pratiques. Ceci nous a apporté une connaissance fine des lieux et de leurs écosystèmes. De fait, l’étude spatiale du socle géomorphologique, climatique, biologique et historique induit que les contours d’un territoire ne se limitent pas à des découpages politico-administratifs. Régulièrement ils s’en émancipent et trouvent de la cohérence dans des échelles plus fluides, organiques et façonnées par des processus naturels, sans pour autant les décorréler d’une influence humaine.

Ce processus de réflexion systémique a trouvé une résonance lorsque nous avons découvert la notion de biorégion. C’était une manière de mettre en récit notre méthode, de comprendre les histoires liées d’un territoire et d’en valoriser les traces encore visibles dans les paysages. De ce fait, nous devions faire preuve du plus grand soin pour les magnifier, les raconter et savoir dialoguer avec elles.

Sans pouvoir en donner une définition unique, la biorégion porte un imaginaire, quelque chose qui va au-delà de l’histoire humaine et nous impose d’adopter un nouveau point de vue d’observateur.rice, une nouvelle posture d’écoute et d’apprentissage des éléments vivants et non-vivants qui nous entourent. Il ne s’agit pas de faire table rase des évolutions et « méfaits » humains mais de proposer des clefs de lecture pour une autre relation aux vivants.es, un nouveau dialogue, aussi bien dans la composition de ces relations que dans ses contours.

Dans ce sens, le diagnostic du territoire devient lui-même un élément de projet car il met en cohérence et raconte l’histoire des lieux par les relations qui les habitent. Diplômé.es depuis ces études dans les territoires du sud de la France, la pensée biorégionale nous pousse à redéfinir des échelles de réflexions et d’actions cohérentes, qui ont du sens avec l’esprit des lieux. Aujourd’hui, cette notion semble catalyser un nouveau possible dans lequel se reconnaissent un ensemble d’individus et d’acteurs.rices d’horizons variés (sociologue, designer.euse, architecte, urbaniste, écologue, botaniste, paysagiste…).

© Renaud Perrin

M. S. : Vous avez participé à l’atelier « Une biorégion ça s’arpente », dans le cadre de Terres communes : qu’en retenez-vous ?

G.B & S.G: En premier lieu, nous retenons que chacun.e des intervenants.es invité.e.s, ont une connaissance spécifique des territoires méditerranéens qu’ils étudient, non seulement théorique mais aussi par l’épreuve du terrain. Ceci rend l’expérience sensible et semble inséparable de l’approche biorégionale. L’imaginaire de chacun.e. sur des morceaux de territoire méditerranéen (littoraux, forêts, garrigues, espaces agricoles,…) a permis de prendre de la hauteur et dresser un inventaire des relations interconnectées sur l’ensemble du bassin versant. De fait, comprendre les enjeux qui jouent à la rencontre entre ces différentes relations.

La deuxième partie de l’atelier consistait en une fourmilière graphique permettant, à partir des différentes interventions précédentes, de réfléchir des « figures » de biorégion marseillaise.

Le plus marquant de notre côté a été la diversité des propositions : approches par le vent, la culture, l’agriculture, la nourriture, les pôles urbains, etc… De ce fait, ceci nous conforte dans l’idée qu’une biorégion n’est pas simplement un concept théorique réservé à un certain groupe de sachant.e.s mais une notion à portée de tous.tes. Ainsi, l’atelier a été nourrissant en termes de partage, de réflexions communes et d’apprentissage des diverses expériences.

© ???

M.S : Pouvez-vous nous raconter le travail d’arpentage que vous avez mené dans la plaine du Comtat ? Et en quoi cela se rapproche-t-il d’une démarche biorégionale selon vous ?

G.B & S.G : Malgré une situation stratégique à la confluence de la vallée du Rhône, de la plaine de la Durance et en piémont des Alpilles, le territoire de la plaine du Comtat a vécu une évolution vers la surexploitation des terres à partir des années 1970. Ceci s’ajoute au problème de non-renouvellement de l’héritage agricole et à une spécialisation du territoire vers l’accueil de tourisme en recherche d’un imaginaire provençale. Anciennement organisée sur une trame de canaux linéaires soulignée par un système bocager de haies brise-vent, cette plaine a laissé place à l’installation de serres qui viennent supplanter la pratique de plein champs, accélère la fermeture du paysage et se déconnecte du sol.

Suite aux études cartographiques du socle géologique et hydrologique menées sur ce territoire, il nous est apparu la présence d’un paléotracé du Rhône dans cette plaine au temps de l’Holocène (environ -10 000 ans avant notre ère). De Arles à Avignon, le projet de sentier veut ainsi remonter le cours d’un ancien sillon du Rhône et mettre en récit ses paysages anciennement irrigués. Pour imaginer un projet de sentier, nous sommes partis à la découverte des interstices du territoire pour révéler des angles morts, les entre-deux, les périphéries ou les résidus que l’aménagement n’a pas pensé. Après un premier repérage cartographique nous avons divisé notre cheminement en quatre tronçons d’environ dix kilomètres afin de marcher dans le talweg encore visible par une végétation plus humide et des terres moins praticables pour l’agriculture. Nous nous sommes vite aperçu des freins à notre déambulation : privatisation des espaces, canaux et friches infranchissables, etc… Dans ce sens, la pratique de terrain est la seule permettant de suggérer les limites, les horizons et les spécificités des lieux. Nous avons donc imaginé ce projet de sentier comme une approche culturelle de (re)découverte d’une plaine qui ne semble plus parcourue. L’objectif était ici de retrouver, par la marche, une pratique à taille humaine pour comprendre les dynamiques actuelles : pratiques agricoles, rapports à l’eau, topographie, dynamique hydrologique, dispositifs paysagers d’adaptation au climat…

© ???

PRÉSENTATION DES AUTEURS

Ségolène Gaillon, née en 1998 à Rouen, est paysagiste-conceptrice, diplômée de l’École de la Nature et du Paysage de Blois. Elle est également illustratrice indépendante.

Gaspard Bégué est paysagiste-concepteur, diplômé en 2020 de l’École de la Nature et du Paysage de Blois. Suite à une première expérience à Marseille, il exerce aujourd’hui à Lyon.